阿科米星建筑设计事务所合伙人,国家一级注册建筑师。其设计作品曾荣获诸多国内外设计奖项,包括中国建筑传媒奖、WA中国建筑奖、美国《商业周刊》/《建筑实录》最佳商业建筑奖等。还曾多次参与国内外重要展览,包括法国巴黎蓬皮杜中心当代中国艺术展、德国杜塞多夫当代中国建筑展、上海双年展等。他的设计和论文广泛收录于国内外学术期刊,并曾受邀在多所大学作学术演讲及担任客座评图教授,被聘为同济大学建筑与城市规划学院客座教授。

你有没有见过发光的房子?白天看起来普普通通的一幢砖房,晚上却能酷炫夺目。你有没有游览过隐匿在公园里的纪念馆?曲径通幽处,别有洞天来。其实身处繁华的城市,设计师精心构造的细节,哪怕是一条小径、一堵瓦墙、一扇窗户,都能成为令人温暖的地方,也在一定程度上塑造了这座城市的精神。

庄慎是中国当代优秀青年建筑师的重要代表之一,作为一位关注日常建筑的建筑师,他与我们分享的是如何从设计日常的、甚至是微小的,然而与我们生活更为紧密相连的空间着手,让我们的城市生活更加有品质。

传承和创新,不是一个建筑设计一定要刻意追求的目标,而是在特定条件下,合适地运用设计的手段和方法,自然而然得到的一个结果。从建筑设计来讲,一个建筑师如果能越多地理解到事物本身、理解当时当地的现实条件,其所用的技术、设计也会越来越自然。今天,我跟大家分析两个小案例,也就是城市中的两处立面改造。

会发光的房子

第一个分享的是发光砖的案例,是徐汇衡山坊8号楼的立面改造。白天,这些砖看上去很普通,与传统的青砖墙没有什么区别,但是到了夜晚,它却可以变成能发光的砖。

衡山坊在徐汇商业中心旁边,位于衡山路、天平路。原来的里弄住宅、花园洋房将被改造为一个商业休闲的地方。业主希望我们能为当中的一栋楼——8号楼,做一个立面。这个立面要和旁边的风貌建筑有一点区别,但又要与周边的氛围相融合,变成一处新鲜的、更有意思的角落。

立面改造对设计师来说,不是一件特别大的事,但这次让我们觉得还是很有挑战。做的时候,我们对原来做到一半的洞口比例进行了调整,设计为它穿上新的砖墙“衣服”。这个砖墙很特殊,是由青砖与发光砖共同砌筑在一起的。我们研发这个发光砖的时候很辛苦,后来成功了之后还专门申请了专利。现在有人再要用这种发光砖,别忘了,这是一个专利。

这个发光砖在砌筑的时候,白天看上去和青砖是浑然一体的,我们希望达到一种白天很隐蔽、板正的效果,但到了晚上,会闪亮起来,就像上海的性格一样,能亮起来。这也是我们对上海的一些商业建筑的一个理解。我们在立面上设计了三种色调:一种是青砖的色调,比较冷、比较传统的样子;另一种,是发光砖的金黄色的色调,能在晚上、暮色中和整个区域、和徐汇的商业区融合在一起;还有一种,是窗套的色调,因为当时我们做的时候,不知道将来谁会入住这家店,将来内部会是怎样的状态,那些因素我们不可控,但是我们希望,不管哪家店入驻,将来都有一个温暖的窗口。所以我们做了深色窗套,是用不锈钢做成的,无论将来灯光是冷色还是暖色,都会有非常温暖的色调出现。

别看这是一个小小的立面的改造,但事实上是一个很复杂的工程。把立面展开,就会发现这些发光砖和窗户是大大小小的、重叠的砖块,尤其内部构造,相当复杂。通过这个设计,我们不仅希望给衡山坊增加亮点,晚上市民走过的时候,觉得很新鲜,成为一个有回头率的地方;同时,也希望在徐汇商业区这个地方,并不是拿霓红灯来产生商业或公共生活的场景,而是在这个场景中融入一点精神。不管是白天处在含蓄、板正的状态,还是晚上处在一个非常绚烂、开放的状态,我们都希望它有一点内敛,有一点格调。我们觉得,这是上海的精神。

公园里的纪念馆

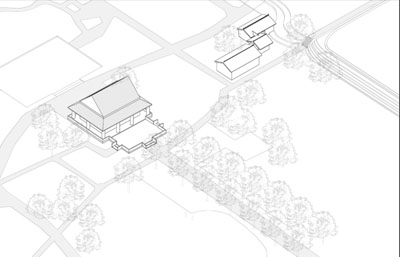

第二个例子,与前一个完全相反。第一个是热闹的商业建筑,第二个是有点严肃的、纪念性建筑,是宝山陈化成纪念馆的移造立面改造。先是移造,然后是立面改造。

这个项目位于宝山临江公园,现在叫淞沪抗战纪念公园。这个公园给宝山城区中的居民提供了一个很好的休闲、娱乐、亲子、健体的地方。我去过很多次,觉得这个公园很好,既没有像市区里的公园那样人非常多,但又非常频繁地被使用。

林木甬道后面的大殿,是原来陈化成纪念馆所在地。本身很庄重,同时好的地方就是将纪念性融在了日常之中。之所以要移造,是因为原来这里是一个孔庙,孔圣人回归以后,陈化成要移出去。所以有一个移走的计划。移到哪里,很难找地方。最后,政府决定移到西面的一处原来用作婚纱摄影的房子里。房子很普通,看了之后,我有点小心酸,因为从原来这么端正的一个地方移到这里,用个不恰当的比喻,就好像是从楼上的卧室移到了楼下的楼梯间一样。当时我下决心,不管怎样都应该给这样一位爱国将领一个很好的、体面的地方。

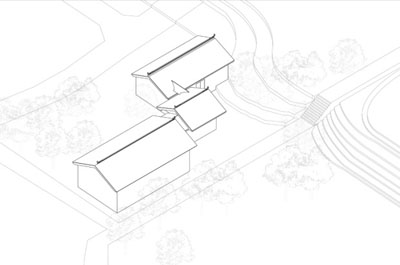

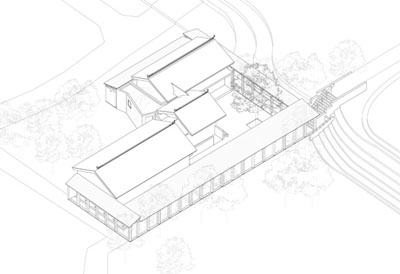

但实际情况,确实有很多问题需要解决。第一个问题,如何能为这样一个不规则的房子,营造纪念性的氛围?因为当时给我们的任务是改造一个立面,但是仅靠在房子上做一些元素、一些符号,或是改变一些材质,再怎么做,都无法营造出一个比较正式的、纪念性的氛围。第二个问题,在这样一个大众日常使用的公园里,纪念馆应该以怎样的状态出现,会和百姓日常有怎样的关系?我们希望它能产生和谐的关系,而不是拒人千里之外。所以考虑再三,我们提出建议,将原来做外立面的预算,营造一个小小的空间。很幸运,这个提议受到了政府、绿容局的支持。所以,最后的方案是用做立面的预算做了一个围廊式的院落,围了一个新的场所,使得场地更正式、更方正,同时为群众提供了一个开放的场所。这个结果,也达到了我们原来的期望,就是使建筑融在公园里,在有纪念性的同时又能与日常生活联动。

这是最后造完被绿树包围的一个立面,其实已经不是一个简单的立面了,而是一个空间。纪念馆被树木包围在公园里,很谦虚,入口也非常隐蔽,但是它的内部空间会有纪念性的氛围。穿行其中时,人们也能看到外面的绿化,能享受到公园的景色。

由于是用原来做立面的预算,所以,所有材料都是从简。建筑墙面用的是传统的、水泥抹面的方式,结构用的是混凝土钢木混合结构。虽然是状如传统结构,但做法是现在的钢木做法,因此能比较精确地做出椽子的连接。整个设计上,让群众不会有陌生感。因为公园里有很多像孔庙一样的传统建筑。虽然陈化成纪念馆是作为一个新的建筑,但是最后的色调上,我们还是用了很深的色调,让群众使用的时候,不觉得这是一个有点距离的房子。

整个建筑被廊子围出一个新的空间,外面是硬朗的混凝土结构,里面是柔软的木结构。有韵律的柱廊,重复的序列,能增加纪念馆的氛围。同时,还有围出来的、小小的入口庭院,不大,但能使序列到这里有个停留,然后再进到馆里。所有的方式,都有精确的柱廊间隔进行重复,能使整个空间环境安静下来,营造一个静谧、沉思的纪念性氛围。

同时,这里也是一个日常的空间,比如有人可以在这里打太极拳。细部也做了设计,比如栏杆有高低,高的部分让成年人用,低的部分小朋友可以用,虽然都是很便宜的钢管,但我们觉得设计师不应当忽视这些小的地方。

让结构和空间符合纪念性的氛围,同时又能融入到日常生活当中。当看到这样的情景的时候,我们觉得我们的努力达到了原来预期的效果。

事实上,这两个例子都是局部的、片断的立面改造,甚至不是一个完整的建筑。但是,我想通过这两个例子表达一个观念:如何使我们的城市建筑或城市生活更有品质?我们不仅要关注或把力量投入到那些重大的、有标志性的、大投入的、有很好经济效益和社会影响力的项目和事情上,也应该把我们的力量、关心,投注到那些日常的、普通的、甚至是微小的、投入有限的,但有可能是更大量地和百姓、大众生活密切关联的地方。