上海社会科学院历史研究所副所长,上海国际问题研究中心副主任,上海社会科学院西亚北非研究中心主任,上海犹太研究中心常务副主任。美国国务院、日本外务省国际访问者,美国斯坦福大学、以色列希伯来大学访问学者。长期从事中外关系史、当代中国外交、上海史等领域的研究。

上海的城市活力来自“海纳百川、追求卓越”的城市精神,而这一精神的形成根植于近代以来的中西文化交融,犹太文化就是其中的重要组成。

1 近代以来的三批来沪犹太人

文化最重要的载体是人。从19世纪40年代开始,共有三批犹太人先后来到上海,他们在上海居住了大约一个半世纪,甚至得到了一个共同的称谓:“上海犹太人”

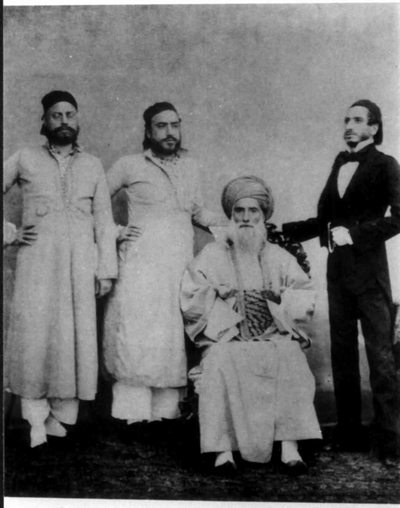

第一批是鸦片战争以后,1845年到上海的塞法迪犹太人,也就是从中东来的犹太人,其中比较著名的有三个家族,沙逊家族、哈同家族和嘉道理家族。大卫·沙逊做鸦片起家,后来投资房地产,被称为“东方的罗斯柴尔德”。

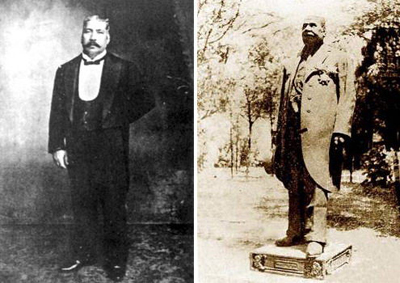

哈同刚到上海的时候是沙洋银行的一个看门人,后来创办了公司,最后成为上海工部局和法租界工董局的董事。

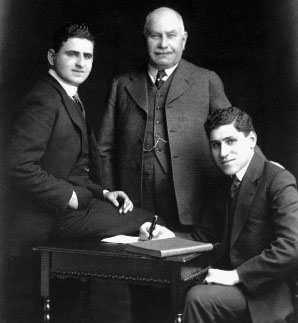

嘉道理家族热衷于投资公共事业,也关心公益事业,创办了上海的犹太学校。

第二批是来自俄罗斯的犹太人,他们先到了哈尔滨,对哈尔滨的贡献非常大,到了30年代,逐渐南移到上海,在上海开了很多店,比如西皮利亚皮货店、犹太摄影师沈石蒂开设的影楼等,还建造了上海犹太俱乐部。

第三批是二战时期逃避纳粹迫害来到上海的犹太人。1938年水晶之夜以后,德国开始大量驱赶犹太人。当时,中国驻奥地利总领事何凤山冒着生命危险为这批犹太人签发了签证,许多人就是拿这个签证逃到了上海。虹口地区当时是属于公共租界,但比南京路的房价、生活成本低,所以大量犹太难民集中居住在虹口地区,以舟山路为中心的这块地区被称为犹太难民隔离区,也就是世界上非常有名的“虹口隔都”。

2 上海文化中的犹太基因

这三批犹太人到了上海以后,对上海的经济、文化、艺术、科学,都做了很大贡献,为近代上海海纳百川,中西合璧的文化特征写下了有力的注释。

一是商业文化。犹太人善于经商,对商机的捕捉非常灵敏,经营手段丰富多样,在商业制度和组织管理方面有不少文化特点和创新。比如,当轿车在近代上海还是少数富豪新玩意的时候,莱昂·弗莱德曼兄弟就意识到汽车销售和维修市场潜力,马上注册成立了中国汽车公司,并相继获得道奇,标准等美国名牌汽车在上海的分销代理权,开设了上海最早的4S店。又如,沙逊家族主要的投资是在房地产,并通过资本市场以少量资金收购股权,涉足和控制其他企业,如上海的啤酒厂,公共租界的电车公司等。

二是建筑文化。犹太人在城市布局和建筑风格方面的贡献,在相当大的程度上形塑了城市形态外观与建筑文化,其中沙逊大厦、大理石大厦、沙逊别墅、拉希尔会堂、摩西会堂等优秀历史建筑,其风格涵盖文艺复兴式、新古典主义、艺术装饰派、西班牙、英国乡村别墅、北欧风格等,成为了上海建筑文化的一个重要组成部分。

三是文化艺术。上海工部局乐队中,有一半以上的指挥和乐手是犹太人。指挥为意大利犹太音乐家富华富华培养了许多位优秀小提琴家,如戴粹伦、陈又新、徐锡绵等。老一辈小提琴家谭抒真,钢琴家范继森、李民强等都得到过德籍犹太音乐家,在上海国立音专执教的卫登堡教授的精心指导。

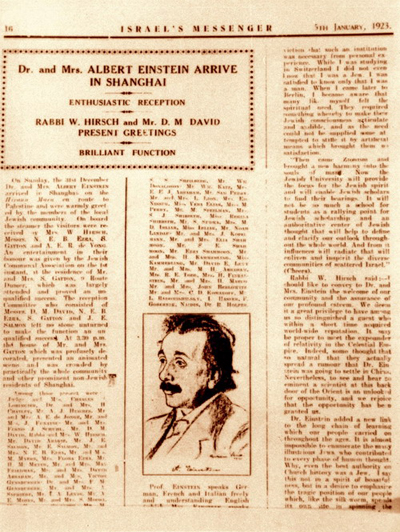

四是科学技术。奥地利犹太女医生韩芬和《黄报》主编斯托福尔率先将精神分析法介绍到中国,也是上海,乃至精神病学科的创始人。我国精神病医学的创始人之一栗宗华医师受益于韩芬教授。爱因斯坦1922年11月中和1923年元旦前后两次来沪,直接促进了相对论在中国的早期传播。尼尔斯•玻尔1937年5月访沪,介绍了原子核物理学,他在交通大学做演讲,上海的电台专门做了直播,可以反映当时大家对科学的重视。

犹太文化与上海的前世已经融为上海城市精神的一个部分,并对上海城市今天的发展仍然发挥着积极影响。目前,包括犹太人在内的在沪外国人越来越多,据统计常住有17万左右,他们正像他们的前人一样为构建上海城市文化,增强城市活力而贡献自己的智慧和力量。