2016-02-25

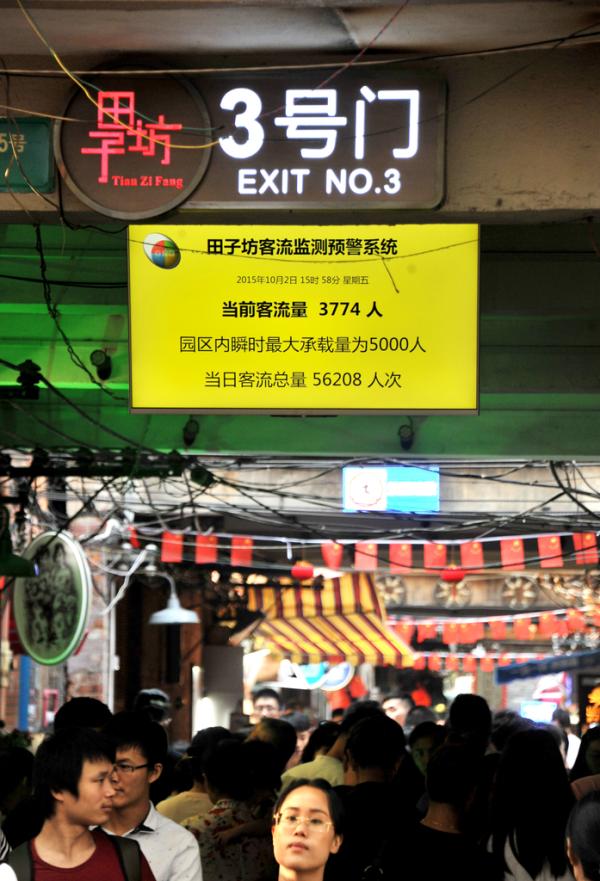

2015年国庆节,田子坊两条主要弄堂口都有电子屏监测客流量,原本600户规模的里弄,全天游客超过5万人,照片展示了比肩接踵的场面。 东方IC 资料图

田子坊位于泰康路的北边,大家知道,世上本无田子坊,田子坊可说是横空出世。

田子坊火到什么程度

上海人夸张地讲一件事,就说“一塌糊涂”。现在的田子坊就是火得一塌糊涂。开发前,只是泰康路上极为普通的石库门里弄,2004年后开始热闹起来,热度未退,还一发不可收拾,这个意义不同寻常。

2015年国庆节,田子坊两条主要弄堂口都有电子屏监测客流量,原本600户规模的里弄,全天游客超过5万人,照片展示了比肩接踵的场面。假日几天,各级领导,从区委区公安局,到街道的领导,都齐齐坐在田子坊管委会办公室,紧盯着面前的监控大屏,看着潮流一般的游人,领导们头等关切的是园区安全。为了安全,甚至破天荒地派出武警和民警,设岗弄口,帮助维持秩序,这个场景定格在当日上海本地报纸的醒目版面,也为田子坊火到什么程度做了直观的说明。

2008年8月1日,上海田子坊创意产业园夜景。 徐晓林 澎湃资料

不同于新天地的开发模式

上世纪90年代上海开始大规模的城市改造,主要模式是拆除旧房子,盖起新房子或新商街。原先人们熟悉的一片片街区消失了,里弄不见了,起来的是一片片的高楼和高楼组成的小区。建国后,里弄四十年面貌不变,早已拥挤不堪,多数上海居民急于逃离石库门,因此旧区的成片改造和动迁模式,在某种意义上顺应了当时社会的普遍愿望和要求。

新天地也是在旧式里弄里做成的作品,大家看到的建筑外观都是原来的石库门立面。原本这里也是一个普通街坊,属于需要改造的二级旧里。新天地项目不同于主流模式的推倒重来,它保留了最具上海特色的民居的外壳,或用某专家的话来说保留了石库门的一张皮,但那上面有丰富的历史信息。

通过新天地的改造,上海人大吃一惊,大家急吼吼要逃离的石库门原来这样好看!历史竟然可以卖钱!原来认为就是土地值钱,现在知道土地上的建筑,历史空间也是值钱的,甚至更值钱。

类似的还有思南公馆。这两个案例里面都有强大的发展商,后面都有政府的支持或者政府背景,这也成为城市更新的主导模式。

新天地和思南公馆还有一个相同点,就是所有居民都从原来的旧街区搬走了。旧里是更新了,商业和时尚也热闹起来,但普通人的日常生活没有了。保护了石库门的空间,能否保护石库门里的生活的“闹猛”(上海话的“热闹”)?

对上海人来说,石库门的弄堂情结仍是不能割舍的情结。这种弄堂情结,不只是怀旧,这里面有交往,有社会资本,我们在那儿长大,认识我们的朋友,跟我们的同学一起上下学,在弄堂里追逐嬉戏,太多温软的记忆散落在弄堂里。

城市更新,能否商街闹猛起来,也能邻里生活继续的闹猛?主流模式之外能否为延续邻里互动开辟一条途径?田子坊的实验演绎的就是城市更新的别样文章,此或可曰为社区复兴的文章。

2011年7月17日,上海泰康路田子坊。 澎湃资料

田子坊背后的五种力量

2006年9月11日,《人民日报》一篇文章概括田子坊模式:没有国家投资,没有土地开发,也没有居民动迁,在弄堂文化上做出了大文章。这三个“没有”就是田子坊别样于主流模式的关键处。我讲的故事,就是说官员、学者、居民、创业者和艺术家怎样合作,在上海的一个普通旧里合力做成了一个世界级的社区复兴项目。

田子坊的文章,是如何别样的?首先,是艺术家的贡献。凡人看不出旧里有什么好?都盼着要拆掉要逃走,艺术家就有这个能力,从旧厂房旧民居看出名堂,化腐朽为神奇。是陈逸飞,开启了将泰康路变身田子坊的旧里复兴运动,他在田子坊开创了文创产业,或曰上海的SoHo,在当时确是别出心裁。

第二类人,就是到田子坊来做梦的、各路的创业者。他们来到泰康路,租下居民的房子,在“螺蛳壳里做道场”,这也是上海人的本事,无论老上海人还是新上海人,在一个普通的旧式里弄做出了大生意,这又是一个传奇。

第三支力量是原住民。他们把自己的房子租出去,看似只是自谋生活的改善,实际已经实在地参与了上海的旧城改造,在本案中,更是参与了社区复兴的事业,全弄堂九成的居民都成为田子坊商铺的大房东,这在上海恐怕也找不出第二例。

还有第四支力量,学问家。包括陈燮君、阮仪三、厉无畏等一批学者,他们发现田子坊的好处,论说她的好处,在学理上为田子坊经验找根据。我曾经写过一篇文章讲田子坊的品牌是如何通过三重社会命名被建构起来的:第一个是艺术家黄永玉,他以中国历史上第一个可考的画家田子方,命名泰康路艺术街为“田子坊”,就把一个寻常之地变成了艺术家园区;第二个是建筑学家阮仪三,他说田子坊保护性更新,实际保留了上海最多形式的里弄建筑,就从历史风貌保护的价值上为田子坊背书;第三个是经济学家厉无畏,他认为田子坊里最初诞生的画廊、设计等企业,实际上代表一种新产业的诞生,即文化创意产业。这么多顶尖的文化人学术人为一个草根项目如此摇旗呐喊,也是蛮拼的。

最后,田子坊当地的街道主政官员,发起了以弄堂文化为导向的旧区改造,发现、欣赏并保护民间的创意与创业,整合各方的智慧并以不断创新的实践与另一动迁方案作竞争。终于成就了田子坊。

这五种力量介入的基于旧里空间原生态和社会原生态的改造,是不是跟我们熟悉的大规模的动迁模式很不一样?其实,田子坊这片地区之前也被纳入日月光(商业中心)计划,是要拆掉而代之以高耸的公寓楼。在两个方案的博弈中,我们看到了艺术家和学者的力量,看到了民间的创意和创业,以及基层政府的治理创新,各路行动者发生了一个良性的互动,最终造就了今天的田子坊。

2009年10月15日,在田子坊商业街上,一位厨师正在自己的厨房内工作。 实习生 朱晓咏 澎湃资料

田子坊带来的启示

田子坊成功后,很多改造项目都想学田子坊,我觉得难。田子坊是机缘巧合,各种力量合力的结果,田子坊很有可能是孤案,这不是上海的幸事,但只要还有旧改,田子坊的教益就应被人了解,更应被发挥和发展。

下面我们要总结一下田子坊案例中的核心是什么。我在2011年的文章中谈到了田子坊的社会自发性和创造性,居民参与带来政治、社会上的好处,这些能不能激发我们反思城市主导开发模式的得与失?软化原来的唯GDP的立场?

田子坊实验的高潮是两个开发方案的博弈,博弈论不仅在经济学分析中大行其道,也在社会科学的其他领域大受青睐。这个故事充满了博弈的情节。作为弱势的一方,田子坊实验团队要活下来,一定要比其强势对手更多地利用各种博弈的策略,博弈论无疑可成为解读田子坊的一重维度,但此博弈并非只是为狭义的利益而展开,因此也不能仅仅用利益得失的计算来推动,田子坊博弈的,除了利益,更多的是理念,模式,价值,甚至感情,田子坊博弈所以别有意味,也在于此。

田子坊是将一个旧里空间做成了新的创意产业和时尚消费的空间,这又是一篇空间的文章,是上海过去30年空间生产和空间重组的大文章中的一篇小文章。文章虽小,但足以发展出新的空间理论。社会空间分析将是田子坊叙事的重要一维。有了空间分析,我们对制度、对行动者的分析更多了一层意涵。原来我们讲行动者的能力,会说他的知识能力、金钱能力、组织能力等,很少想到空间能力。

在城市开发中,空间被当作商品和资源,从而发生了对空间的争夺,在空间中的地位,以及各种不同的空间能力,如支配能力,创造能力、营利能力等。田子坊故事中的五类主角,都在这样一个变革的时代获得了并施展了他们各自的空间能力,他们合力硬生生在上海泰康路上造出了一个“田子坊”。

2016年我们到上海设计中心来讲上海故事,要大声说田子坊不应成为孤案,在开发土地零增长的形势下,上海城市的存量改造可以从田子坊得到诸多教益。

2011年2月22日,上海泰康路210弄,游客在田子坊内参观。 苗奥 澎湃资料

一个普通的旧里,现在变得如此活跃和闹猛,真是奇迹!今天的田子坊当然有她的问题,因为过热而带动的租金高企,正在危及田子坊基因中的文创性和社区性。但我仍然对田子坊有信心,“田子坊还有一批坚持好玩理念的店家,努力地坚持着;还有怀抱好玩想法的创业者挤进来梦想着开辟一个天地;还有为田子坊的兴旺一如既往义务奉献的居民;还有人继续喜欢田子坊,不想它滑向低端或走奢侈路线丧失品格。初来的观光客仍然被田子坊的风格所迷所吸引,田子坊依然有魅力有热力有潜力”,这段写于另一篇田子坊文中的断言,是支持我信心的理由。

每次我行走田子坊,真的会被她的热闹和人气所感动。地铁上,我会遇到人询问怎么去田子坊;我的外国学生多半喜欢田子坊胜过喜欢新天地;我的生活和工作经验中,太多被田子坊纠缠的积极感受。最近几年,我参加的城市讲坛,讲的最多的还是田子坊,我讲田子坊背后的社会参与、自发性、创造性、创意创业,这是田子坊的成功之道。我还讲社区生活,居民互动。田子坊里还有居民,仍然是混合的社区。30年来我们有城市更新,物质环境硬体条件改变巨大,成就斐然,但缺社区复兴。我们获得了物理的舒适性,但失落了邻里的互动性,看到田子坊里还有日常生活,面对面的人际互动还在延续,我相信,田子坊不应也不会是孤案,因为我们渴望的彼此分享、相互欣赏及人际互动的社区生活,不会因为人均居住面积绿地面积的大幅增加而失去价值,甚至更加重要。在一个什么尺度都变大的物理空间里,我们岂非更需要一个亲切的社会空间?从城市更新到社区复兴,田子坊只是给了一点示范,更多的文章有待我们大家去抒写去展开。

(作者系复旦大学社会发展与公共政策学院教授,本文根据作者在第三期“SEA—Hi”论坛上的演讲整理,并经作者同意发表)